5月25日下午,

国家发改委办公厅发布了《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)。《征求意见稿》明文规定:新建纯

电动汽车资质审批权下放;投资方在项目达产前不得撤资;新项目需落户在纯电动汽车产业环境优良的地区;已经拥有获得了造车资质的地区,很难再有新建纯电动汽车生产企业。项目监管方提出要从中央下发到地方,纯电动汽车迎来大变革。

政策一出,整个行业内立即掀起轩然大波。这个周末,将有多少人彻夜难眠。

权力下放:今后纯电动汽车项目审批地方政府说了算

在《征求意见稿》的第一页,发改委便提出了总体原则:“坚持简政放权,管放结合”、“坚持内外资项目统一标准”、“坚持谁投资谁负责,谁审批谁监管、谁主管谁监管”。这与我国以往的汽车产业政策存在较大差别。从前,汽车生产资质审批权在中央政府手中。而在《征求意见稿》中,这一权限有下放的趋势。

特别是在第一章第五条提出,汽车整车、专用车以及发动机、动力电池等关键零部件的投资项目将有升级投资主管部门备案管理。

要求提升:新造车企业将落户产业大省

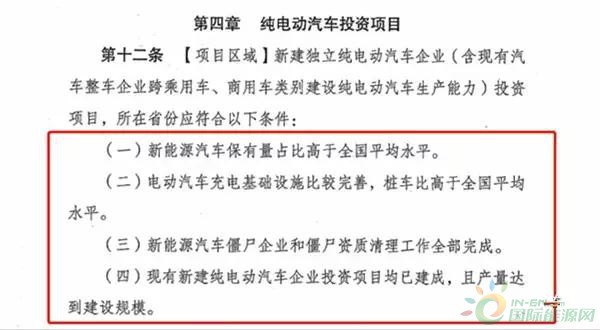

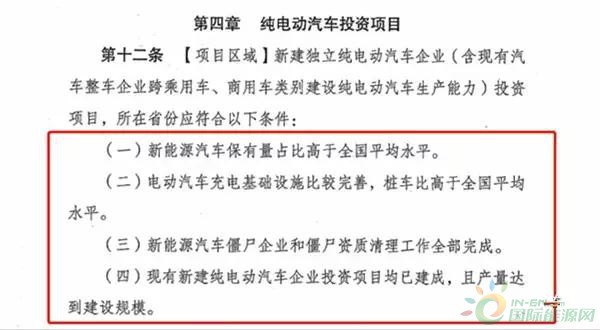

其中,《征求意见稿》在第四章对纯电动汽车的投资项目的所在区域、企业法人以及项目本身都提出了要求。总之,对于很多省份和企业而言,造车的路恐怕封死了。

第四章第十二条提出,项目所在省份

新能源汽车保有量占比要高于全国平均水平;充电桩的桩车比要高于全国平均水平;现有新建纯电动汽车企业投资项目均已建成达产。

这三点的前两点都对项目所在省份的纯电动汽车发展情况提出了要求,毕竟如果缺乏基础的产业环境,新建的纯电动汽车企业也很难活得好。但从反方向来看,如果一个企业现在纯电动汽车发展的不好,那么无法批准新的纯电动汽车项目。所以说:造车大省会占尽先机。

但是,最后一条对于地区内既有纯电动汽车企业项目提出的要求不禁令人有些迷惑:是否已经有造车资质企业后,这个省(自治区或直辖市)就没法批准新的资质了?另外,企业真正做到“达产”还需时日,毕竟大家规划的产能动辄高达10万辆。很多传统车企的生产基地经过多年努力至今都没达产,品牌基础为0的新造车企业又需要多久才能达成目标?

这项政策的实施,将对市场造成地震性动荡,也对地方政府的决策造成深刻影响。

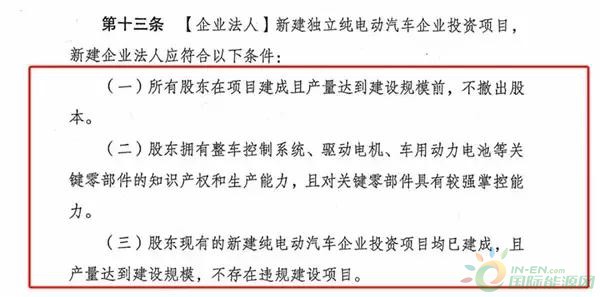

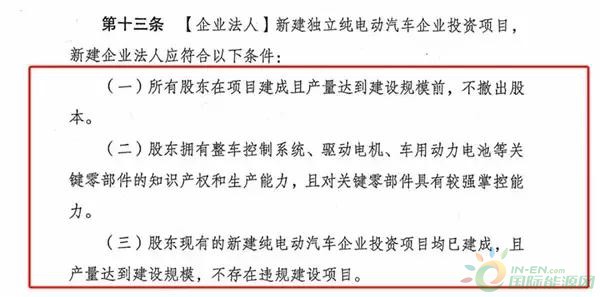

投资人:股东在达产前退出是不可能的

相比对于地方政府的要求,《征求意见稿》对项目企业法人的要求足足多出了2倍。文件在第一条便提出:“所有股东在项目建成且产量达到建设规模前,不得撤出股本。”这就意味着,股东在达产前退出成为了不可能的选项。

但是,新造车企业的投资机构们除了产业资本外,还包含了大量的VC和天使投资人。相比较互联网项目动辄1年的回报周期,上述机构的钱很可能将在项目中“存放”超过5年时间。所以说,准备圈钱的股东可能要回家哭一场了。

其次,《征求意见稿》提出,项目股东现有的新建纯电动汽车企业的项目需要投资建成并达产。因此,新造车企业“一只母鸡,多地下蛋”的打算也被堵死了。圈地,也是不可能的了。

此外对于股东本身,《征求意见稿》也提出了要求。如果股东是整车企业的,新能源汽车产量占比要高于全行业平均水平;如果是零部件企业的,关键零部件(整车控制系统、驱动电机、动力电池)装车量要大于10万套;如果是设计研发企业、境外企业,上两年度累计市场销售要大于3万辆乘用车或3000辆商用车。

就文件透露出的信息,新建纯电动汽车项目需具有一定规模,即乘用车不能低于10万辆,商用车不能低于5000辆,达不到标准的企业,还是不要浪费资源了。而项目建成投产后,只能生产自家企业,准备代工的企业也可以歇一歇了。

小编有话说:随着《征求意见稿》的出台,此前模糊的政策终于清晰,各企业会强制性对号入座,达不到标准的只能被淘汰。这个周末,不知会有多少人整夜狂欢,或彻夜难眠。

尤其是对造车新势力来说:春风十里没有你,这次寒冬却是真的要来了。