各省新方案下的具体分配额度

要说明的是,由于没有得到相关部门更为详细的各省“重点排放企业”数据,这里所用假定和初步计算结果更多的是说明方法,具有指示性含义而非最终精确计算结果。

全国“行业排放额度”的确定及分配结果。

以目前“千家企业节能行动”为基础,从全国高排放行业(包括电力、石油石化、煤炭、化工、钢铁、有色、建材、造纸、纺织等行业)中划定1000家左右重点排放企业,并以“各行业先进水平的单位产量排放量”为标准,确定全国“行业排放额度”规模,并按此先进标准将其分配给各省划定的重点排放企业。

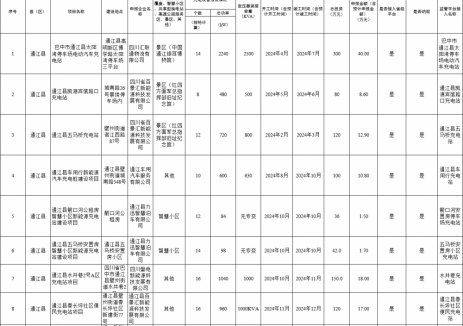

假定目前“千家企业”排放水平就是行业先进标准,以此设定“全国行业排放额度”规模。这样,“十二五”期间估算的全国436.4亿吨总排放额度中,按行业先进排放标准设定的“全国行业排放额度”为135.6亿吨。这一额度按同样标准分配给各省的“千家企业”,初步结果见表一。

全国“地区基本排放额度”的确定及分配结果。

将“十二五”时期全国总排放额度436.4亿吨减去“全国行业排放额度”135.6亿吨,得到“全国地区基本排放额度”300.8亿吨,然后按各省人均GDP水平及人口数量进行分配。这实质上就是在按全国人均相等原则分配“全国地区基本排放额度”基础上,再根据各省人均GDP水平来调节。计算公式如下:

各省地区基本排放额度=各省人口占全国人口比例×全国地区排放额度+按人均GDP设定的调节因子

公式中“调节因子”的确定有其客观依据。比如,如果某省人均GDP超出全国平均水平20%,并不意味着“十二五”期间其人均排放额度要等比例地在全国人均排放额度基础上减少20%,而应是先看按GDP表示的20%部分对应的历史排放量赤字(按人均GDP与排放量之间回归得出的对应系数转换即可),然后,将该排放量赤字平滑地分摊到未来某一时段偿还(国际上将远景目标年限设为2050年,我们初步以2011-2050年为期限)。

各省“十二五”总排放额度。

各省分配到的“行业排放额度”与“地区基本排放额度”加总,即为各省“十二五”预分配的总排放额度(见表一)。初步结果显示:第一,发展水平高的省份碳排放强度下降幅度普遍高于全国17%的目标,而发展水平低的省份则低于17%,较好体现了公平性。第二,所有省份在“十二五”分配的排放额度,均高于其“十一五”实际排放量,即使排放强度下降幅度显著高于全国目标的省市(如北京、上海)也是如此。

该方案同“十一五”实际方案结果比较。

我们用新的指标分配办法模拟了“十一五”全国能耗强度下降20%的目标分解结果,并同实际方案相比较。为方便比较,将“十一五”能耗强度指标转换成碳排放指标(结果见表二)。

总体来看,新的分配办法结果比“十一五”实际执行结果显出更好的公平性,但二者差距并不太显著。第一,在新的分配方案中,人均GDP水平相对较低并且人口较多省份的减排任务相应下降(例如,河南、四川等);人均GDP较高省份减排任务相应提高(例如,北京、上海、江苏、浙江、广东等发达地区)。这一结果较好体现了减排能力较强的经济发达地区承担更多减排责任的原则。第二,高能耗行业较为密集的省份相应增加了排放额度(例如河北、山西等)。

考核办法可更加灵活

将排放额度分配给各省后,为各省建立以下碳预算账户:“各省实际排放量=各省分配的排放额度+跨省合作与交易的额度”。各省既可以通过减少“实际排放量”来完成任务,也可以通过改变“跨省合作与交易额度”等灵活方式完成任务。在考核时,不考核各省单位GDP碳排放强度指标,只考核各省碳排放总量指标。考核总量时,也不要求各省“实际排放量”等于“分配的排放额度”,只要求各省“十二五”期末实现各自碳预算账户平衡即可,而平衡的方式则可以灵活多样。具体包括以下方式:

减少实际排放量。各省可以采取碳税、行政管制、技术标准等多种办法来减排。这些不同的减排手段可以同时并存、相互竞争,以最有效地实现节能减排以及资源优化配置。

排放权交易计划。排放权交易系统可以先期覆盖“重点排放企业”。目前,天津、北京等地已建立了排放权交易机构,可以先从“重点排放企业”的排放权交易开始,逐步建立起全面覆盖的排放权交易体系。跨省交易的结果要反映在省级排放账户余额的变动上。国家也可以将排放市场当作宏观调控的新工具,通过买卖排放额度影响排放权价格,以实现宏观调控目标。

国内联合履约与国内清洁发展机制。《京都议定书》设计的两种国际合作机制可以运用到国内发达和欠发达省份之间的合作。比如,高排放省份和低排放省份可以实行联合履约,只要“十二五”期末合作省份总排放量不超过两省分配的排放额度之和。企业还可以跨省到减排成本较低的地方进行减排项目投资。这就为促进中西部欠发达省份的经济发展提供了新的渠道。

排放额度跨省拆借。中央成立“全国排放权管理与调剂中心”。各省的排放额度指标统一由该中心托管,使用时向该中心支取。排放额度有多余的省份,可以将多余的排放额度拆借给其他省份以获得回报。排放额度不够的省份,则可以向该中心借取排放额度,并付出相应成本。这样会形成一个市场化的排放指标拆借价格。国家可以通过对排放额度拆借市场的干预实现对经济的宏观调控。

碳汇机制。各省植树造林形成的碳汇,可以用来增加其账户额度。这个额度可以用于工业项目,或者向他省出售来获得收益。这样就可以鼓励植树造林,并为中西部增加一条新的绿色发展途径。目前存在的问题是,中国对国际承诺的40%-45%减排目标并不包括任何形式的抵消机制。这意味着,如果在国内排放交易体系中考虑碳汇机制,则中国实际的自愿减排目标应高于40%-45%。

上面三个步骤,既可以同时实施,也可以视条件分步实施;既可以在中央层面实施,也可以先在一些省份试点实施。目前最为紧迫的,是要采取灵活的任务完成方式和新的考核办法。

即使“十二五”不改变对各省设定碳排放强度目标的做法,且分解办法同“十一五”相比不做大的调整,也仍然可以部分地引入灵活减排机制(比如,跨省联合履约、排放权跨省拆借等)完成减排任务。

比如,假定A省“十二五”期初GDP为1万亿元,二氧化碳排放量为1.75亿吨,万元GDP碳排放强度为1.75吨。“十二五”该省减排目标是万元GDP碳排放强度下降到1.4吨。假定“十二五”期末其GDP增加到2万亿元,实际二氧化碳排放量为2.9亿吨,此时其万元GDP碳排放强度为1.45吨。如果不允许跨省减排合作,则A省就不能完成减排目标。但是,如果允许A省从完成任务轻松的B省购买或以其他补偿合作方式获得0.1亿吨二氧化碳,则考虑抵消机制后,其排放量就下降为2.8亿吨,万元GDP碳排放强度就下降为1.4吨,正好完成减排任务。相应地,由于B省转让了0.1亿吨排放指标给A省,在计算B省的碳排放强度时,要在其实际排放总量基础上增加0.1亿吨,其碳排放强度相应上升。结果,两省的碳排放强度考核均达标,A省不需要拉闸限电,B省也从跨省合作中得到收益。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...